АПЕЙРОН (греч. ἄπειρον, от ἀ –отрицательная частица и πέρας – конец, предел) – термин древнегреческой философии, означающий «бесконечное»; в пифагорейско-платоновском словоупотреблении означает также «неопределенное, неоформленное» (отсутствие внутренних границ).

Как космогонический принцип бесконечное занимает существенное место в древнейших мифологических картинах мира. Уже в «Огдоаде» (Восьмерице) – древнеегипетской Гермопольской теогонии (2-е тысячелетие до н.э.) – в качестве одной из четырех космогонических прапотенций выступает олицетворение бесконечного (Хух и Хаухет). Древнеиндийская ведическая традиция учит об Адити (персонифицированная бесконечность) как о матери богов Адитьев – охранителей космического закона «рта». В древнегреческой орфической (см. Орфизм ) теогонии мировое яйцо зарождается в «бесконечном хаосе» (пространстве). Проблема апейрона, в частности бесконечности Вселенной и праматерии, обсуждалась в научно-философской традиции, начиная с Милетской школы , и по свидетельству Аристотеля («О небе» I 5, 271b2–8), оказалась едва ли не основным источником всех противоречий между теориями Вселенной, выдвигавшимися его предшественниками. Предметом последовательного осмысления апейрон впервые стал в элейской школе, прежде всего в апориях Зенона Элейского , причем негативное отношение к апейрону у Парменида и Зенона (регресс в бесконечность, как впоследствии и у Аристотеля, здесь принимается за доказательство абсурдности и, следовательно, нереальности соответствующего объекта) сменяется признанием апейрона атрибутом «бытия» у Мелисса.

Аристотель дал в «Физике» (III, 4–8) классический анализ понятия «апейрон» как возможного лишь акцидентально и потенциально, но не субстанциально и актуально. Разбирая воззрения своих философских предшественников. Аристотель замечает, что «все они полагают апейрон неким онтологическим принципом» («Физика» 203а3, b4), но при этом одни (большинство досократических натурфилософов) рассматривают его лишь как «атрибут другой субстанции», тогда как Платон и пифагорейцы гипостазируют апейрон и рассматривают его само по себе. Это наблюдение Аристотеля подтверждается текстами милетских философов (Анаксимандр, Анаксимен), Диогена Аполлонийского и Анаксагора. Апейрон выступает как атрибут (на грамматическом уровне – прилагательное) космогонической праматерии, объемлющей извне оформленный космос и поглощающей его после гибели: отсюда утверждение Аристотеля, согласно которому большинство натурфилософов, включая Анаксимандра, принимали апейрон за первоначало (архе ).

Существенно иным было понимание апейрона в пифагорейско-платоновской традиции: здесь апейрон (беспредельное) рассматривается только как член оппозиции предел – беспредельное, но и в то же время гипостазируется и потому грамматически выражается субстантивированным прилагательным среднего рода (τὀ ἄπειρον, ср. нем. Das Unendliche). В пифагорейской таблице основных онтологических противоположностей у Аристотеля («Метафизика» I 5, 986а23 сл.) оппозиция предел – беспредельное (апейрон) занимает первое место, причем апейрон оказывается в одном понятийном ряду с четным, множеством, левым, женским, движущимся, кривым, тьмой, злом и неправильным прямоугольником – см. «пределополагающие» (активные) и «беспредельные» (пассивные) элементы в подлинных фрагментах Филолая . Платон включил эту оппозицию в систему четырех онтологических принципов «Филеба» (23с) наряду с «причиной» и результатом их «смешения»; позднее, в «неписаном учении», она развилась в оппозицию одно – неопределенная двоица. Пифагорейско-платоновская оппозиция предел – апейрон (параллельная оппозиция эйдос – пространство «Тимея») – прямая предшественница формы и материи Аристотеля; показательно, что Аристотель сам осознавал понятийную близость платоновского апейрона – бесконечности, неопределенности и текучести – тому онтологическому принципу, которому он впервые дал имя «материала, материи» («Физика» 207b35). Плотин («Эннеады» II 4, 15) принимает отождествление апейрона и «материи», но последовательный монизм заставляет его подчинить апейрон Единому в качестве момента его эманации .

Литература:

1. Лебедев А.В. ТО ΑΠΕΙΡΟΝ: не Анаксимандр, а Платон и Аристотель. – «Вестник древней истории», 1978, 1, с. 39–54; 2, с. 43–58;

2. Edel A. Aristotle"s theory of the infinite. N. Y., 1934;

3. Mondolfo R. L"infinito nel pensiero dell" antichità classica. Firenze, 1956;

4. Sinnige Th.G. Matter and infinity in the presocratic schools and Plato. Assen, 1968;

5. Sweeney L. Infinity in the Presocratics, The Hague, 1972.

АПЕЙРОН

АПЕЙРОН

(от греч. apeiron - беспредельное, безграничное, безмерное) - единственное вещественное первоначало и первооснова всего сущего (Анаксимандр). Истолкования: «мигма» - смесь (земли, воды, воздуха и огня); «метаксю» - среднее (между огнем и воздухом), нечто принципиально неопределенное и неопределимое как внутренне неразграниченное, безмерное.

А. вечен: «не знает старости», «бессмертен и неуничтожим». Будучи внутренне активным, А. в своем вращательном движении периодически выделяет из себя качества: влажное и сухое, холодное и теплое, чьи парные комбинации образуют землю (сухое и холодное), воду (влажное и холодное), воздух (влажное и горячее), огонь (сухое и горячее), а из них все вещи, чья взаимная агрессивность и нарушение чужой («несправедливость»), а тем самым и своей меры приводит к их периодической гибели («возмездие») в А. как безмерном.

Философия: Энциклопедический словарь. - М.: Гардарики . Под редакцией А.А. Ивина . 2004 .

АПЕЙРОН

(греч. , от? - отрицат. частица и -конец, предел) , термин др.-греч. философии, означающий « »; в пифагорейско-платоновском словоупотреблении означает также «неопределённое, неоформленное» (отсутствие внутр. границ) .

Существенно иным было понимание апейрона в пифагорейско-платоновской традиции: здесь апейрон (беспредельное) рассматривается только как член оппозиции предел-беспредельное, но и в то же время гипостазируется и потому грамматически выражается субстантивированным прилагательным среднего рода (το άπειρον, ср. нем. Das Unendliche). В пифагорейской таблице основных онтологических противоположностей у Аристотеля (“Метафизика” 15,986а23 ел.) оппозиция предел - беспредельное (апейрон) занимает первое место, причем апейрон оказывается в одном понятийном ряду с четным, множеством, левым, женским, движущимся, кривым, тьмой, злом и неправильным прямоугольником-ем, “пределополагающие” (активные) и “беспредельные” (пассивные) элементы в подлинных фрагментах Филолая. Платон включил эту оппозицию в систему четырех онтологических принципов *Фшеба” (23с) наряду с “причиной” и результатом их “смешения”; позднее, в “неписаном учении”, она развилась в оппозицию одно - неопределенная двоица. Пифагорейско-платоновская оппозиция предел-алейрон (параллельная оппозиция эйдос - пространство “Тимея”) - прямая предшественница формы и материи Аристотеля; показательно, что Аристотель сам осознавал понятийную близость платоновского алейрона-бесконечности, неопределенности и текучести-тому онтологическому принципу, которому он впервые дал имя “материала, материи” (“Физика” 207Ь35). Плотин (“Эннеады” II 4,15) принимает отождествление апейрона и “материи”, но последовательный монизм заставляет его подчинить апейрон Единому в качестве момента его эманации.

Лит.: Лебедев А. В. ТО ΑΠΕΙΡΟΝ: не Анаксимандр, аПлатон и Аристотель.-“Вестник древней истории”, 1978,1, с. 39-54; 2, с. 43-58; EdelA. Aristotle"s theory of the infinite. N. Y„ 1934; Mondolfo K. L"infmito nel pensiero dell" antiehita classica. Firenze, 1956; Sinnige Th. G. Matter and infinity in the presocratic schools and Plato. Assen, 1968; Sweeney L. Infinity in the Presocratics, The Hague, 1972. А. В. Лебедев

Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль . Под редакцией В. С. Стёпина . 2001 .

Синонимы :

Анаксимандр/Anaksimandr

Анаксимандр - древнегреческий философ, уроженец Милета. Представитель милетской школы, считается учеником Фалеса Милетского и учителем Анаксимена.

Сочинение Анаксимандра «О природе» было первой философской работой, появившейся на греческом языке. Он первый поставил вопрос о «начале» всего сущего и определил это начало как принцип, апейрон. Апейрон — вечный, неуничтожимый, безграничный во времени и пространстве, неопределённый по качеству; из него путём выделения возникают различные вещества.

Все древние авторы согласны с тем, что апейрон Анаксимандра материален, веществен. Но трудно сказать, что это такое. Одни видели в апейроне мигму, т. е. смесь (земли, воды, воздуха и огня), другие - метаксю, нечто среднее между двумя стихиями - между огнем и воздухом, третьи полагали, что апейрон неопределенен. Аристотель полагал, что Анаксимандр пришел к идее апейрона считая, что бесконечность и беспредельность какой-либо стихии привела бы к ее предпочтению перед тремя другими как конечными, а потому Анаксимандр свое бесконечное сделал неопределенным, безразличным ко всем стихиям. Симпликий находит два основания. Как генетическое начало апейрон должен быть беспредельным, дабы не иссякнуть. Как субстанциальное начало апейрон должен быть беспредельным, дабы он мог лежать в основе взаимопревращения стихий. Если стихии превращаются друг в друга (а тогда думали, что земля, вода, воздух и огонь способны друг в друга превращаться), то это означает, что у них есть нечто общее, что само по себе не является ни огнем, ни воздухом, ни землей, ни водой. А это и есть апейрон, но уже не столько пространственно безграничный, сколько безграничный внутренне, т. е. неопределенный.

Сам по себе апейрон вечен. По сохранившимся словам Анаксимандра мы знаем, что апейрон «не знает старости», что апейрон «бессмертен и неуничтожим». Он находится в вечной активности, в вечном движении.

Древнегреческий философ Анаксимандр Милетский

Анаксимандр. Анаксимандр - ученик и последователь Фалеса. Расцвет деятельности 570-560 до н.э. О его жизни мы почти ничего не знаем. Он автор первого философского сочинения, написанного прозой, которое положило начало многим одноименным трудам первых древнегреческих философов.

Сочинение Анаксимандра называлось «Пери фюсеос», т. е. «О природе». От этого сочинения сохранилось несколько словосочетаний и один цельный небольшой отрывок, связный фрагмент. Известны названия других научных трудов милетского философа - «Карта земли» и «Глобус». Философское учение Анаксимандра известно из доксографии.

Именно Анаксимандр расширил понятие начала всего сущего до понятия «архэ», т. е. до первоначала, субстанции, того, что лежит в основании всего сущего. Поздний доксограф Симпликий, отделенный от Анаксимандра более чем тысячелетием, сообщает, что «Анаксимандр первый назвал началом то, что лежит в основе». Такое начало Анаксимандр нашел в некоем апейроне. Апейрос означает «беспредельный, безграничный, бесконечный». Апейрон - средний род от этого прилагательного, это нечто беспредельное, безграничное, бесконечное.

Апейрон все из себя производит сам. Находясь во вращательном движении, апейрон выделяет противоположности - влажное и сухое, холодное и теплое. Парные комбинации этих главных свойств образуют землю (сухое и холодное), воду (влажное и холодное), воздух (влажное и горячее), огонь (сухое и горячее). Затем в центре собирается как самое тяжелое земля, окруженная водной, воздушной и огненной сферами. Происходит взаимодействие между водой и огнем, воздухом и огнем. Под действием небесного огня часть воды испаряется, и земля выступает частично из мирового океана. Так образуется суша. Небесная сфера разрывается на три кольца, окруженных воздухом. Это, говорил Анаксимандр, как бы три обода колеса колесницы (мы скажем: это как бы три шины), полые внутри и наполненные огнем. Эти кольца невидимы с земли. В нижнем ободе множество отверстий, сквозь которые просматривается заключенный в нем огонь. Это звезды. В среднем ободе одно отверстие. Это Луна. В верхнем также одно. Это Солнце. Отверстия способны полностью или частично закрываться. Так происходят солнечные и лунные затмения. Сами ободы вращаются вокруг Земли. С ними движутся и отверстия. Так Анаксимандр объяснял видимые движения звезд, Луны, СолнцаЭта картина мира неверна. Но поражает в ней полное отсутствие богов, божественных сил, смелость попытки объяснить происхождение и устройство мира из внутренних причин и из одного материально-вещественного начала. Во-вторых, здесь важен разрыв с чувственной картиной мира. То, как мир нам является и то, что он есть, не одно и то же. Мы видим звезды, Солнце, Луну, но не видим ободов, отверстиями которых звезды, Луна и Солнце являются. Мир чувств должен быть исследован, он лишь проявление действительного мира. Наука должна пойти дальше непосредственного созерцания.

Анаксимандру принадлежит также первая глубокая догадка о происхождении жизни. Живое зародилось на границе моря и суши из ила под воздействием небесного огня. Первые живые существа жили в море. Затем некоторые из них вышли на сушу и сбросили с себя чешую, став сухопутными животными. От животных произошел человек. В общем, все это верно. Правда, у Анаксимандра человек произошел не от сухопутного животного, а от морского. Человек зародился и развился до взрослого состояния внутри какой-то громадной рыбы. Родившись взрослым (ибо ребенком он не мог бы один без родителей выжить), человек вышел на сушу.

Материалистический монизм (монизм - учение, согласно которому все возникло из одного начала) мировоззрения Анаксимандра поражало самих древних греков. Диалектика Анаксимандра выразилась в учении о вечности движения апейрона, о выделении из него противоположностей, об образовании четырех стихий из противоположностей, а сама космогония - в учении о происхождении живого из неживого, человека от животных, т. е. в общей идее эволюции живой природы.

Эсхатология - это учение (в принципе религиозное) о конце мира. Эсхатос - крайний, конечный, последний. Об этом мы узнаем из сохранившегося фрагмента Анаксимандра. Там сказано: «Из чего происходит рождение всего сущего, в то же самое все исчезает по необходимости. Все получает возмездие (друг от друга) за несправедливость и согласно порядку времени» Слова «друг от друга» потому стоят в скобках, что они в одних манускриптах есть, а в других их нет. По форме выражения это не физическое, а правовое и этическое сочинение. Отношение между вещами мира выражено в этических терминах. Дж. Томсон думает, что выражение «получает возмездие» взято из этическо-правовой практики родового общества. Это формула урегулирования споров между соперничающими родами. Так что первые греческие философы не так уж абсолютно отличались от китайских и индийских. Но этической у греческих философов была лишь форма, в которой представлялся, однако, физический мир, мир природы, а не мир человека. Но то, что мир природы представлялся через мир человека, - это проявление, пережиток социоантропоморфического мировоззрения. Но оно вообще свойственно протофилософии. Олицетворения уже нет, нет и полной антропоморфизации. Фрагмент вызвал немало различных истолкований. Анаксимандр ввел то, что называли «гномон» - элементарные солнечные часы, которые были известны ранее на Востоке. Это вертикальный стержень, установленный на размеченной горизонтальной площадке. Время дня определялось по направлению тени. Самая короткая тень в течение дня определяла полдень, в течение года - в полдень летнее солнцестояние, самая длинная тень в течение года в полдень - зимнее солнцестояние. Анаксимандр построил модель небесной сферы - глобус, начертил географическую карту. Он занимался математикой, дал «общий очерк геометрии».

О его жизни мы почти ничего не знаем. Анаксимандр автор первого философского сочинения, написанного прозой, которое положило начало многим одноименным трудам первых древнегреческих философов. Сочинение Анаксимандра называлось «Пери фюсеос», т. е. «О природе». Подобные названия сочинений говорит о том, что первые древнегреческие философы, в отличие от древнекитайских и древнеиндийских, были прежде всего натурфилософами, физиками (античные авторы называли их фисиологами). Анаксимандр написал свое сочинение в середине VI в. до н.э. От этого сочинения сохранилось несколько словосочетаний и один цельный небольшой отрывок, связный фрагмент. Известны названия других научных трудов милетского философа – «Карта земли» и «Глобус». Философское учение Анаксимандра известно из доксографии.

Апейрон Анаксимандра

Именно Анаксимандр расширил понятие начала всего сущего до понятия «архэ», т. е. до первоначала, субстанции, того, что лежит в основании всего сущего. Поздний доксограф Симпликий, отделенный от Анаксимандра более чем тысячелетием, сообщает, что «Анаксимандр первый назвал началом то, что лежит в основе». Такое начало Анаксимандр нашел в некоем апейроне. Тот же автор сообщает, что учение Анаксимандра основывалось на положении: «Начало и основа всего сущего – апейрон». Апейрон означает «беспредельный, безграничный, бесконечный». Апейрон – средний род от этого прилагательного, это нечто беспредельное, безграничное, бесконечное.

Анаксимандр. Фрагмент картины Рафаэля "Афинская школа", 1510-1511

Нелегко объяснить, что такое апейрон Анаксимандра материален, веществен. Одни древние авторы видели в апейроне «мигму», т. е. смесь (земли, воды, воздуха и огня), другие – «метаксю», нечто среднее между двумя стихиями – огнем и воздухом, третьи полагали, что апейрон – это нечто неопределенное. Аристотель думал, что Анаксимандр пришел в своём философском учении к идее апейрона считая, что бесконечность и беспредельность какой-либо одной стихии привела бы к ее предпочтению перед тремя другими как конечными, а потому свое бесконечное Анаксимандр сделал неопределенным, безразличным ко всем стихиям. Симпликий находит два основания. Как генетическое начало апейрон должен быть беспредельным, дабы не иссякнуть. Как субстанциальное начало апейрон Анаксимандра должен быть беспредельным, дабы он мог лежать в основе взаимопревращения стихий. Если стихии превращаются друг в друга (а тогда думали, что земля, вода, воздух и огонь способны друг в друга превращаться), то это означает, что у них есть нечто общее, что само по себе не является ни огнем, ни воздухом, ни землей, ни водой. А это и есть апейрон, но уже не столько пространственно безграничный, сколько безграничный внутренне, т. е. неопределенный.

В философском учении Анаксимандра апейрон вечен. По сохранившимся словам Анаксимандра мы знаем, что апейрон «не знает старости», что он «бессмертен и неуничтожим». Он находится в состоянии вечной активности и вечного движения. Движение присуще апейрону как неотделимое от него свойство.

Согласно учению Анаксимандра, апейрон – не только субстанциальное, но и генетическое начало космоса. Из него не только состоят все в сущности в своей основе, но и все возникает. Анаксимандрова космогония принципиально отличается от вышеизложенных космогонии Гесиода и орфиков , которые были теогониями лишь с элементами космогонии. У Анаксимандра никаких элементов теогонии уже нет. От теогонии остался лишь атрибут божественности, но только потому, что апейрон, как и боги греческой мифологии , вечен и бессмертен.

Апейрон Анаксимандра сам все из себя производит. Находясь во вращательном движении, апейрон выделяет из себя такие противоположности, как влажное и сухое, холодное и теплое. Парные комбинации этих главных свойств образуют землю (сухое и холодное), воду (влажное и холодное), воздух (влажное и горячее), огонь (сухое и горячее). Затем в центре собирается как тяжелейшее земля, окруженная водной, воздушной и огненной сферами. Происходит взаимодействие между водой и огнем, воздухом и огнем. Под действием небесного огня часть воды испаряется, и земля выступает частично из мирового океана. Так образуется суша. Небесная сфера разрывается натри кольца, окруженных плотным непрозрачным воздухом. Эти кольца, говорит философское учение Анаксимандра, подобны ободу колеса колесницы (мы скажем: подобны автомобильной шине). Они полые внутри и наполнены огнем. Находясь внутри непрозрачного воздуха, они невидимы с земли. В нижнем ободе множество отверстий, сквозь которые просматривается заключенный в нем огонь. Это звезды. В среднем ободе одно отверстие. Это Луна. В верхнем также одно. Это Солнце. Время от времени эти отверстия способны полностью или частично закрываться. Так происходят солнечные и лунные затмения. Сами ободы вращаются вокруг Земли. С ними движутся и отверстия. Так Анаксимандр объяснял видимые движения звезд, Луны, Солнца. Он искал даже числовые отношения между диаметрами трех космических ободов или колец.

Эта данная в учении Анаксимандра картина мира неверна. Но все же поражает в ней полное отсутствие богов, божественных сил, смелость попытки объяснить происхождение и устройство мира из внутренних причин и из единого материально-вещественного начала. Во-вторых, здесь важен разрыв с чувственной картиной мира. То, как мир нам является, и то, что он есть, не одно и то же. Мы видим звезды, Солнце, Луну, но не видим ободов, отверстиями которых являются и Солнце, и Луна, и звезды. Мир чувств должен быть исследован, он лишь проявление действительного мира. Наука должна пойти дальше непосредственного созерцания.

Античный автор Псевдо-Плутарх говорит: «Анаксимандр... утверждал, что апейрон – единственная причина рождения и гибели». Христианский теолог Августин сетовал на Анаксимандра за то, что тот «ничего не оставил божественному уму».

Диалектика Анаксимандра выразилась в учении о вечности движения апейрона, о выделении из него противоположностей, об образовании четырех стихий из противоположностей, а космогония – в учении о происхождении живого из неживого, человека от животных, т. е. в общей идее эволюции живой природы.

Учение Анаксимандра о происхождении и конце жизни и мира

Анаксимандру принадлежит также первая глубокая догадка о происхождении жизни. Живое зародилось на границе моря и суши из ила под воздействием небесного огня. Первые живые существа жили в море. Затем некоторые из них вышли на сушу и сбросили с себя чешую, став сухопутными. От животных произошел человек. В общем все это верно. Правда, человек, по учению Анаксимандра, произошел не от сухопутного животного, а от морского. Человек зародился и развился до взрослого состояния внутри какой-то громадной рыбы. Родившись взрослым (ибо ребенком он не мог бы выжить один без родителей), первочеловек вышел на сушу.

Эсхатология (от слова «эсхатос» – крайний, конечный, последний) – это учение о конце мира. В одном из сохранившихся фрагментов учения Анаксимандра сказано: «Из чего происходит рождение всего сущего, в то же самое все исчезает по необходимости. Все получает возмездие (друг от друга) за несправедливость и согласно порядку времени». Слова «друг от друга» потому стоят в скобках, что они в одних манускриптах есть, а в других их нет. Так или иначе, по этому фрагменту мы можем судить о форме анаксимандрова сочинения. По форме выражения это не физическое, а правовое и этическое сочинение. Отношение между вещами мира выражено в этических терминах.

Этот фрагмент учения Анаксимандра вызвал немало различных истолкований. В чем вина вещей? В чем состоит возмездие? Кто перед кем виноват? Те, кто не принимает выражение «друг от друга», думают, что вещи виновны перед апейроном за то, что они из него выделяются. Всякое рождение есть преступление. Все индивидуальное виновно перед первоначалом за то, что покидает его. Наказание же состоит в том, что апейрон поглощает все вещи в конце срока мира. Те же, кто принимает слова «друг от друга», думают, что вещи виновны не перед апейроном, а друг перед другом. Третьи же вообще отрицают возникновение вещей из апейрона. В греческой цитате из Анаксимандра выражение «из чего» стоит во множественном числе, а потому под этим «из чего» не может подразумеваться апейрон, а вещи рождаются друг из друга. Такое истолкование противоречит анаксимандровой космогонии.

Вероятнее всего полагать, что вещи, возникая из апейрона, виновны друг перед другом. Их вина состоит не в рождении, а в том, что они нарушают меру, в том, что они агрессивны. Нарушение меры есть разрушение меры, пределов, что означает возвращение вещей в состояние безмерности, их гибель в безмерном, т. е. в апейроне.

В философии Анаксимандра апейрон самодостаточен, ибо он «все объемлет и всем управляет».

Анаксимандр как ученый

Анаксимандр был не только философом, но и учёным. Он ввел в употребление «гномон» – элементарные солнечные часы, которые были известны ранее на Востоке. Это вертикальный стержень, установленный на размеченной горизонтальной площадке. Время дня определялось по направлению и длине тени. Самая короткая тень в течение дня определяла полдень, в течение года – летнее солнцестояние, самая длинная тень в течение года – зимнее солнцестояние. Анаксимандр построил модель небесной сферы – глобус, начертил географическую карту. Он занимался математикой и «дал общий очерк геометрии».

Изучающие философию, вероятно, слышали такое понятие, как «апейрон». Значения слов из философской науки понятны далеко не всем. Что же это такое? Каково происхождение термина, что он означает?

Определение

Апейрон в философии - это понятие, которое было введено Анаксимандром. Означает оно бесконечное, неопределенное, не имеющее пределов первичное вещество. Согласно этому древнегреческому философу, апейрон - это основа мира, которая вечно движется. которая не обладает никакими качествами. Он считал, что все появилось путем выделения из этой материи противоположностей.

Что такое первовещество?

Первичная материя в широком философском смысле является основой всего, что существует в мире. Часто ее отождествляют с субстаницей. Еще в античные времена философы думали, что в основе всего существующего лежит один первичный элемент. Чаще всего это были природные стихии: огонь, воздух, вода и земля. Некоторые предполагали, что и небесная субстанция является также первовеществом.

Такая теория была во всех философских учениях. Мудрецы неизменно считали, что в основе всего лежат какие-то элементы или стихии.

Философские ступени

Согласно порядку, который принят в истории философии, про Анаксимандра говорят после Фалеса. И только потом ведется речь об Анаксимене. Но если подразумевать логику идей, то второго и третьего следует разместить на одной ступени, так как в теоретико-логическом смысле воздух является всего лишь двойником воды. Мысль же Анаксимандра должна быть поднята на другой уровень - к наиболее абстрактному облику первовещества. считал, что апейрон - это начало всех начал и принцип всех принципов. Переводится этот термин как «беспредельное».

Анаксимандр

Прежде чем более детально рассматривать эту важнейшую и очень перспективную идею философии Греции, нужно сказать несколько слов об ее авторе. С его жизнью, так же, как и с жизнью Фалеса, связывается только одна приблизительно точная дата - второй год 58-х Олимпийских игр. Согласно некоторым источникам, считается, что тогда Анаксимандр был в 64-летнем возрасте, и что он скончался в скором времени. Эту дату выделяют из-за того, что, согласно старой легенде, это был год, в котором появилось философское сочинение, созданное Анаксимандром. Несмотря на то что в нем предпочтение отдавалось прозаической форме, древние свидетельствуют, что написано оно было очень вычурно и высокопарно, что приближало прозу к эпической поэзии. О чем это говорит? Что жанр сочинения, которое было научно-философским, достаточно строгим и обстоятельным, рождался в нелегких поисках.

Уважение в народе

Образ философа вполне укладывается в типаж античного мудреца. Ему, как и Фалесу, приписывается множество очень важных практических достижений. К примеру, до наших дней дошло свидетельство, где сказано, что Анаксимандр возглавлял колониальную экспедицию. Такое выселение в колонию было привычным для той эпохи делом. Для этого необходимо было выбрать людей, снарядить их. Все требовалось делать оперативно и с умом. Вполне вероятно, что философ казался людям именно таким человеком, который подходит для этой цели.

Инженерные и географические достижения

Анаксимандру приписывают большое число инженерно-практических изобретений. Считается, что им были построены универсальные солнечные часы, которые носят название «гномон». С их помощью греки вычисляли равноденствие и солнцестояние, а также время суток и времена года.

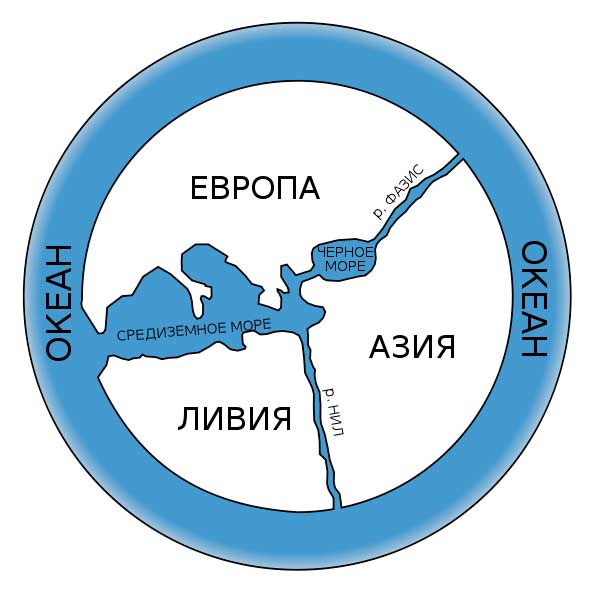

Также философ, по мнению доксографов, знаменит своими географическими сочинениями. Считается, что он одним из первых попытался изобразить планету на Каким образом он это сделал - неизвестно, но важен сам факт, что появилась мысль представить на рисунке то, что нельзя увидеть непосредственно. Это были схема и образ, которые очень близки охвату мира мыслью философии.

Астрономические знания

Анаксимандр был увлечен и наукой о звездах. Он предлагал версии о том, и другие планеты. Для взглядов на астрономию характерно, что он называет ряд цифр, которые относятся к светилам, величинам Земли, других планет и звезд. Есть свидетельство, что философ утверждал: Солнце и Земля равны. В те времена не было никакой возможности проверить и доказать это. Сегодня ясно, что все названные им цифры оказались далеки от истины, но, тем не менее, попытка была предпринята.

В области математики ему приписывают создание очерка геометрии. Он подытожил все знания древних в этой науке. К слову, все, что он знал в этой области, до наших дней не дошло.

Философские взгляды

Если в течение последующих веков слава Анаксимандра как философа была развенчана, то шаг, который он сделал на пути изменения идеи первоначала, сохранил до текущего времени статус великого и крайне перспективного интеллектуального достижения.

Симпликий свидетельствует о том, что Анаксимандр полагал началом и элементом всех вещей бесконечную материю - апейрон. Это он первым ввел данное название. Началом он считал не воду либо какой-то другой элемент, а некую бесконечную природу, которая порождает небосводы и космосы, находящиеся в них.

В то время казалось необычным утверждение о том, что первоначало не определено качественно. Другие философы утверждали, что он ошибается, так как не говорит, чем является бесконечное: воздухом, водой или землей. Ведь в то время было принято выбирать некое определенное материальное воплощение первоначала. Так, Фалес выбирал воду, а Анаксимен - воздух. Анаксимандр вклинился между этими двумя философами, которые придают началу определенный характер. И он утверждал, что первоначало не имеет качеств. Никакая определенная стихия не может им являться: ни земля, ни вода, ни воздух. Определить значение и толкование термина «апейрон» тогда было делом нелегким. Сам Аристотель не мог в точности истолковать его суть. Он был удивлен, что бесконечное нематериально.

Идея Анаксимандра о первоначале

Что такое «апейрон»? Определение понятия, о котором впервые заговорил именно Анаксимандр, можно передать таким образом: начало является материальным, но в то же время неопределенным. Эта идея стала результатом расширения внутренней мысленной логики о первоначале: если есть разные стихии, и если кто-то каждую из них последовательно возводит до первоначала, то стихии уравниваются. Но, с другой стороны, всегда предпочтение неоправданно отдается одной из них. Почему, к примеру, выбирается не воздух, а вода? Или почему не огонь? Может, стоит отвести роль первичной материи не какой-то определенной стихии, а всем сразу. При сопоставлении всех таких вариантов, каждый из которых имеет под собой достаточно прочное основание, оказывается, что все-таки ни один из них не обладает достаточной убедительностью перед остальными.

Не исходит ли из всего этого такой вывод, что нельзя выдвигать на роль первоначала ни одну из стихий, так же, как и все их вместе взятые? Несмотря на такой «героический» прорыв в философии, множество ученых столетиями будут возвращаться к мысли о том, что значит апейрон.

Близко к истине

Анаксимандром был сделан очень дерзкий шаг к тому, чтобы понять неопределенно-бескачественное материальное. Апейрон - это такое материальное и есть, если смотреть на его содержательный философский смысл.

Именно по этой причине неопределенность в качестве характеристик первоначала стала крупным шагом философской мысли вперед в сравнении с вытягиванием на первые роли только одного-единственного материального начала. Апейрон - это еще не понятие материи. Но это самая близкая остановка философствования перед ним. Именно поэтому великий Аристотель, оценивая попытки Анаксимандра, пытался приблизить их к своему времени, говоря о том, что он, пожалуй, толковал о материи.

Итог

Итак, теперь ясно, что это за слово - apejron. Значение его следующее: «безграничное», «беспредельное». Само прилагательное близко к существительному «предел» и частице, означающей отрицание. В данном случае это отрицание границ или пределов.

Таким образом, это греческое слово образуется точно так же, как новое понятие о первоначале: через отрицание качественных и других пределов. Анаксимандр, скорее всего, не осознавал истоков своего величайшего изобретения, но смог показать, что первоначалом является не какая-то особая реальность материального типа. Это специфические мысли о материальном. По этой причине каждая последующая стадия раздумий о первоначале, которая логически необходима, образуется из философской мысли самой философской мыслью. Исходным шагом является абстрагирование материального. Термин «апейрон» наиболее точно передает происхождение философского понятия о беспредельном. И неважно, создан ли он был самим философом или же заимствован из древнегреческого словаря.

Это понятие заключает в себе попытку ответа на еще один вопрос. Ведь первичное начало должно было объяснить то, как все рождается и погибает. Выходит, что должно быть что-то, из чего все появляется, и во что потом разрушается. Другими словами, первопричина рождения и гибели, жизни и небытия, появления и разрушения должна быть постоянна и неуничтожима, а также бесконечна относительно времени.

Античная философия четко разделяет два противоположных состояния. То, что существует сейчас, когда-то появилось и когда-то исчезнет - преходяще. Таковыми являются каждый человек и каждая вещь. Таковы все состояния, которые наблюдаются людьми. Преходящее является многообразным. Следовательно, существует множественное, которое также является преходящим. Согласно логике такого рассуждения, первоначалом не может быть то, что является преходящим, так как в этом случае оно не было бы началом для другого преходящего.

Отличаясь от людей, тел, состояний, миров, первоначало никогда не разрушается, как это делают другие вещи. Таким образом рождена и стала одной из важнейших для мировой философии идея бесконечности, которая составлена из идеи об отсутствии границ в пространстве и из идеи о вечном, непреходящем.

Среди историков есть гипотеза, утверждающая, что понятие «апейрон» было введено в философскую науку не Анаксимандром, а Аристотелем либо Платоном, которые пересказывали данное учение. Документального подтверждения этому нет, но это уже не самое важное. Главное, что идея дошла до наших времен.